先々週の1週間を、夏のように暑い台湾で過ごし、日本に帰ってくると、うちの庭はようやくの紅葉で、落ち葉も混在する秋の気配。そうそう台湾旅行の間にキンモクセイが、咲いて、散って、オレンジの絨毯になっていた。金木犀のほのかな香りをかげなかった秋。今年は短い秋になりそうだな…..。

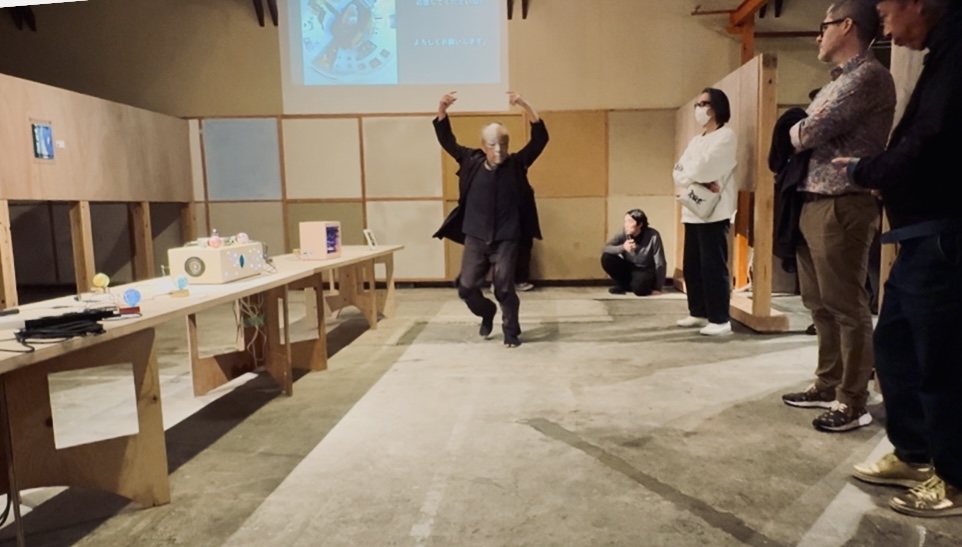

「まちのえんがわ」のGallery&Bar で「接続世界(Episode 2)電子工作球体写真家 平地エリ」を開催した土曜日と日曜日。沢山の参加者に恵まれたわけではなかったが、それでも数個の作品と数枚のポストカードが売れて良かった。細々でも継続できればとおもう。で、その土曜日の夜、平地えりさん知り合いの舞踏家の「デカルコ マリィ」さんによる舞踏が始まった。子供達が5人ほどいて、その異様な出で立ちと雰囲気に泣き出す子供がいたが、暫くすると、静寂が訪れ、加工場が、瞑想的な舞踏が舞う不思議な時空間になった。舞踏後にデカルコ マリィさんとお話しをすると、廃業された工場跡で舞ったことはあるが、生きた工場には別のエネルギーがあって、洗いざらしのジーパンのような場で、事前に見学しておけば良かったですわっ!と、ベタベタの大阪弁だった。またいつか、この加工場で舞踏ができればとおもう。

今会のGallery&Barは、長男夫婦が取り仕切ってくれたので、 夕食は長男家族も交えて一緒に手巻き寿司を食べて労うことになった。台湾一周自転車ツアー で、台湾料理ばかり食べると、シンプルな手巻き寿司は、とっても日本的だなっと改めておもう。そのツアーの休憩時間に、アジア人やアメリカ人に、なぜ日本人の体型はスマートなんだっ!と3人ほどに聞かれた。片言の英語で、日本料理はとってもヘルシーな料理なのだっと、テキトウに応えると、それじゃぁビーフは全く食べないのかっ…..と聞き返された。ジャパニーズビーフはとっても美味しいよ。頻繁に食べるけどその量は少ないかもしれない…..。なるほどそうなのかっ…..。なんて感じ。

台湾料理に馴染めたのかっ…..と問われれば、微妙なのだ。一口目に一種独特の香りと臭みのようなものを感じて、ちょっとたじろぐが、二口目三口目に慣れて、それなりに美味しくなる。日本の料理はそういう一口目の繊細さも丁寧に追求しているのだなっ。なんて台湾料理を食べて感じた。旅の途中で、台北と台南では味が違うように感じたし、何れが美味しかったのかっ想い出の味はっと問われれば、そうそう、ツアー前夜に台北の夜市の外れで食べた、薬膳スープが美味しかった。地元のひとに教えてもらって、ミシュラン一つ星だそうだ。それ以外に記憶に残る食べ物が想い出せない。

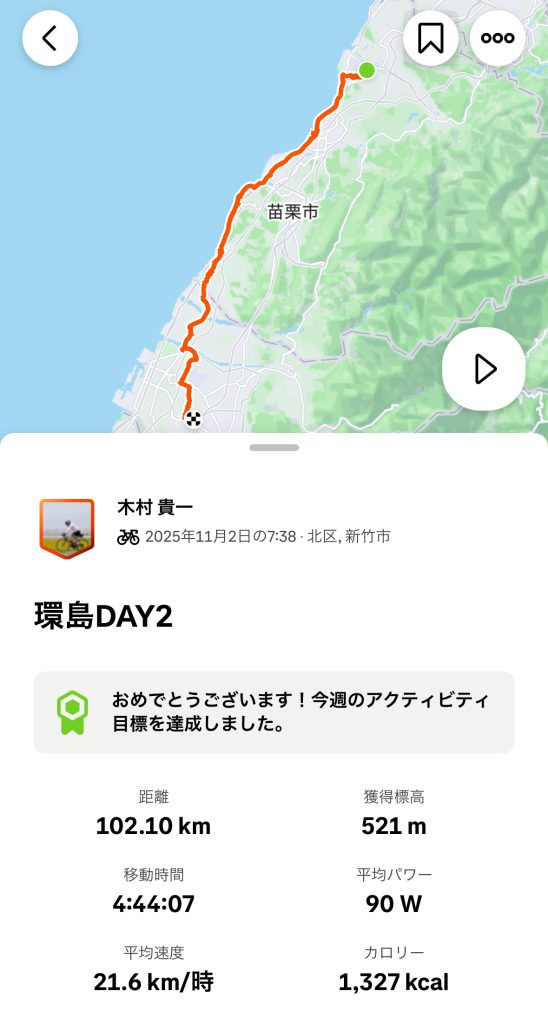

ツアーの夕食はホテルかホテル前の店舗で、それなりの料理だったが、3回だけ自由行動の夕食があった。1回目のDAY1の宿泊地、新竹市の夜市では、日本人4人で出掛け、何を食べたら良いのかどこで食べたら良いのか戸惑っていたら、ツアーに参加している二人の台湾女性が食べているのを発見し、ここは美味しい店ですかっ?と英語で聞いた。お互い拙い英語同士なので雰囲気で通じてる感じ。goodだよっと言うので、この店に決めて、円卓の席に座って、メニューを写真撮影して、グーグル翻訳で訳しても、チャーハン以外は全く理解できず、仕方なくその女性のところに行って、リコメンド(推薦)してください。と伝えると、わざわざ私たちの席に来てくれて、注文のメニュー紙に、鉛筆で、これ2つこれ4つ…..と書いて店員に渡してくれた。その親切のお陰で、地元の味に遭遇できて、美味しかった。ありがとう。

二回目の夕食自由行動の日は、DAY3の96kmを走って、嘉義市の夜市近くのホテルに宿泊することになっていた。ホテルに到着する2kmほど手前、市街地に入って大きな道路を自転車で走っていると、その左手の大きな商業ビルに「くら寿司」の巨大な看板を見つけた。台湾にくら寿司あるんやぁっ!て驚きながら、サドルに股がりクランクをクルクル回した。

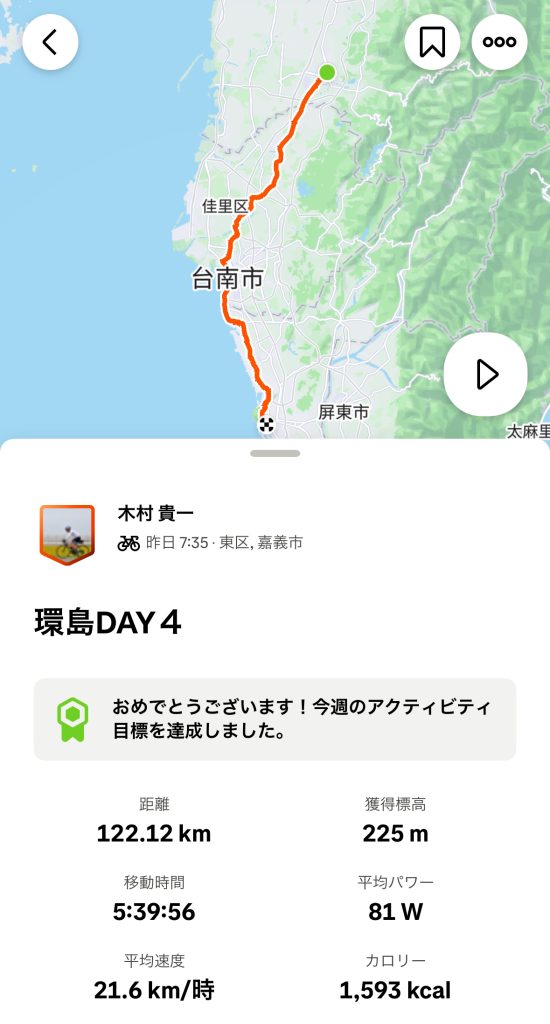

3日目になり90kmほど走っていると、お尻もちょっと痛くなったり、左肩もだるかったり。左肩は集団走行の中間で走っていると、スピードも中途半端なので、前後の人にいつも気を使って左ブレーキ(後輪)を常に使う状況だった。もちろん右ブレーキ(前輪)も同じように使うが、どちらかといえば、後輪のブレーキを「すらして」力をかけている時間が長かったのだろう。左肩に力が入っていた。それに気付いて、DAY4以降は先頭集団で走る事にした。

そういう状況下で、もうちょっとで到着やし、到着したら早くビール飲みたいなぁ…..それより脂っこいものばかり食べてたから、寿司エエなぁ…..食べたいなぁ…..なんて急に寿司の口になってきた。ホテルに到着し、シャワーを浴び、他の日本人3人に相談すると、皆が大賛成だった。もう夜市行くよりくら寿司っ!て、75歳、75歳、68歳、66歳の4人ではしゃいだ。私が日本人最年少。グーグル地図で調べると、ホテルから歩いて28分、タクシーで6分だった。先日フランスに行った時も Uber Taxi を使って快適だったので、台湾でも使ってみることにしたら、直ぐに来た。ほんとうに直ぐに来るのだぁ。商業施設の3階にあるくら寿司に到着すると、満席で驚いたが、台湾でも回転寿司は人気なのだな。

少しだけ待たされたが、まずは、回転寿司のレクチャーがあるという。私たち日本人ですから回転寿司は当然よく知ってますよぉっと知ったかぶりな顔でエラソウな態度で応えていた。ところが、この4人とも、くら寿司では食べたことがなかったのだ。ほとんど日本と変わらないないであろう味で、トロとかサーモンとかいろいろお腹いっぱい食べまくった。今回初めてお会いしたお二人は、北海道からの参加だったので、ホタテとかウニとかイクラは、こんなところでは食べられないですよぉ…..なんて会話も弾んだ。とっても満足して、支払う時になって、お店のひと呼んだら、皿は一枚づつここにシュートしてください!知らないのですかっ!と促された。恥ずかしながら4人ともそんなのぉ知らなかったのだぁ。

今日の夜、手巻き寿司を食べながらこの話をしたら、小学生のmagosに、えっ!じぃっ!そんなんも知らんのっ!えっ!えっ!と驚かれた。それでも、このくら寿司の満足度が、旅の最後まで心の中に残って、それ以降の台湾料理は旅の楽しみとして味わおうとしたし、というより、自転車で9日間900kmを走りきるためのエネルギー補給なのだっ!と割り切って食べていたようにもおもう。