手加工開始

会社の加工場では、四條畷市・T邸新築工事の構造材の加工が始まりました。

今回はちょっと屋根部分が変わっており工場の機械加工(プレカット加工)では難しく、加工場での手加工となりました。

今回の担当大工はベッシーことベッショ大工です。

そこで原寸板の登場です。

この長い梁が4本ザクッと・・・・

byトミマス

会社の加工場では、四條畷市・T邸新築工事の構造材の加工が始まりました。

今回はちょっと屋根部分が変わっており工場の機械加工(プレカット加工)では難しく、加工場での手加工となりました。

今回の担当大工はベッシーことベッショ大工です。

そこで原寸板の登場です。

この長い梁が4本ザクッと・・・・

byトミマス

先日、大阪府交野市で地鎮祭に参列してきました。

新築工事の着工はまだ少し先なのですが、お施主さんの都合で先に既存の住宅を解体して地鎮祭まで済ませてしまうことになりました。

設計事務所さんの物件ですので式次第の中に草刈り初めといわれる儀式があります。

祭壇の横に盛り砂と言いますが、砂で小山を造りお施主さんが鋤(すき)というスコップのような物で山を崩し、鎮め物を埋めて施工者が鍬(くわ)で砂をかけるのですが、その前に草刈り初めという儀式で砂山にさした草を鎌(かま)で刈るしぐさをするのです。

本当は、現場の敷地に生えている草を使うのがいいのですが最近はなかなか草を生えっぱなしにしておく敷地も少なく、今回のように建物の解体直後でしたらなおさら何も無い更地の状態ですので、いつもは敷地に建てる笹竹の葉っぱを利用します。

今回もそのつもりで笹の枝を用意したのですが、神主さんが、「出来れば地に生えるものがよいでしょう、何とかします。」とどこからか一本の雑草を持ってこられました。

やっぱり何か、しっくりといい感じです。

式の方も丁寧に粛々と進めてくださり、最後にお施主さんに自らの手でお酒とお米で敷地をきよめていただくようにお願いして、その後ろで横笛を吹いてくださいました。

晴れた秋空に音色が響き渡り、おかげで気持ちの良い地鎮祭を締めくくることができました。

ありがとうございました。

byトミマス

2階の事務所で見積や書類整理をしていてふらっと、1階の加工場におりていくと大工の大ちゃん(ヒラボシ君)が差し金を片手に軒の樋の原寸と格闘しておりました。

建築の物作り、特に木造建築においては設計図や施工図という図面がありますが大工さんが現物を作り上げるのにはそのボリューム感や、斜めの勾配や、実際の材料の取り付き方を見るためにベニヤ板などに、原寸図というのを描きます。

文字通り1/1のスケールの物が一般的に多いです。

_thumb.jpg)

最近は、建築に限らず設計図のほとんどがパソコンを使ってCADで描かれてますが、手書きの原寸図も設計図ではわからない色々なことが見えてきて結構楽しいものです。

byトミマス

2階の事務所から1階の加工場へおりていくと時によって大工さん達がいろいろな木材の加工をやっています。

加工が終わり置いてある材料ですが、下の写真は2本の材木(梁)をつなぎ合わせて長い一本の材と同じように使う継ぎ手で追っ掛け大栓継ぎといわれる物です。

その横でベッショ大工のもとで修行中の大ちゃんことヒラボシ大工と、

フミノ大工のもとで大工見習い修行中のモリくんがそれぞれ熱心に作業中です。

いつもの、よくしゃべるおじさん大工さん達がいないので、大工道具の音だけが響く中、若者が黙々と作業しているのもいいものです。

byトミマス

お盆休み明けの2日目ですが、石川友博建築設計事務所さん設計の石切・K邸新築工事の地鎮祭に参列してまいりました。

いろいろな都合が重なり正午12:00からの開始となったうえにお天気がよくテントの中はそれはもう暑くて大変です。

座ってるだけでも大変なのに、石切神社さんから神官の方が2名来ていただき汗だくになりながらも、祭事を粛々と進めていただきました。

大変ご苦労様でした。

チョット木陰に入るとツクツクボウシの鳴き声が聞こえる中、時折「お盆も過ぎたなぁ」と思わせる風が吹いていました。

まだ当分,残暑は厳しいでしょうが、ガンバッテいきましょう。

byトミマス

以前に漏水調査の件でブログにあげた物件ですが例の棒状音聴器で調べた結果

以下のような報告が出てまいりました。

既存の洗面所の下かユニットバスの下のコンクリートの土間下が可能性大のようです。

色々検討した結果、「いっそのことお風呂をリニューアルします。」というお客さんの決断で水廻りリフォーム工事へと変わっていきました。

現場は、オオムラ君が担当してくれていますが、先週末から解体をはじめ本当に漏水箇所が出てくるのかヒヤヒヤものでの着工でしたがそこはさすがオオムラ氏、初日にパイプの破損箇所を見つけてすぐに修理。

本人曰わく「僕は持ってますから。」らしいです。

byトミマス

ここ2.3日の梅雨の中休みで急に暑くなってきました。

夏本番のちょっと前なので体も慣れておらず現場の職人さんたちにとってもきつい時期です。

会社では、基本、月曜日の週初めの朝に3階会議室に社員がそろい朝礼があります。

朝礼といってもあわただしい週の初めの朝ですので3分間だけ全員で顔を合わせこの一週間の予定を考えようということです。

そのあとは、職人さんや、現場の手配を続ける者、現場仕事に飛び出していく者、設計のミーティングをする者、各自の机廻りを整頓する者、それぞれです。

私は、天気のいい日で朝から事務所にいるときには、総務のコバヤシ君と一緒に事務所の玄関前の掃除、植木の水やりなどを行います。

冬はさすがに厳しいですが、この時期になると水やりが心地いいです。

エントランス階段を毎週掃除しているコバヤシ氏です。

ご苦労様です。

byトミマス

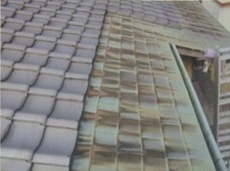

以前から相談を受けていた酸性雨で痛んだ銅板葺きの屋根ですが、色々検討した結果、瓦からの流れが落ちる下流部分を重点的に補修することになりました。

さて、方法ですが、めくって同じようにやり替えるのは大がかりですし、今後また同じようになるのは間違い無いでしょうから、ガルバニウム鋼板で上からのかさね葺きで改修しました。

ビフォー

銅板は緑青(ろくしょう)という独特の緑色のさびがきれいなのですが街中では酸性雨やいろいろな粉塵などのせいで、最近はあまりきれいに発色しないそうです。

このお宅はきれいな方なのでちょっともったいないようには思いますがところどころに穴があいているので仕方ありません。

byトミマス

上の写真の小路東・Y邸リフォーム工事の現場をのぞいてきました。

当社で只今施工中の新今里・SI邸リフォーム工事や、生野区小路東・O邸のリフォーム工事と同じように大阪市内(会社近辺)の下町の長屋のリフォーム工事です。

どこのお宅も長い年月の間にリフォームや改修工事を繰り返し今に至ったという感じです。

まずは、解体工事が進むにつれて、新築当時の建物の原形はどうだったか、また、長屋の連棟ですのでお隣も手を加えられてるところが多くどちらの工事が先にしたか、などと建物の歴史との戦いみたいなところもあります。

それによって外部の雨仕舞いや有効な構造補強の方法などが変わってきます。

特にこの年代の建物になると水廻りが健全なままの状態であることは少ないですのでキチッと見極めて工事を進めていかなければなりません。

まだまだ、この先何十年と住み続けていただけるようなお宅が出来る様にみんなで力を合わせてガンバリマス。

byトミマス

先日、お客様から水道の検針時にメーターがまわってるので水漏れがあると思います、調べてもらってくださいといわれたのでどうにかしてくださいと、連絡がありました。

当社とおつきあいしていただく以前の10年ほど前にリフォームしたキッチンから洗面、浴室周りが怪しいのですが、あちこち、床や壁をめくるわけにもいかず。

そこで専門の漏水調査会社に依頼をして調べてもらうことになりました。

まずは、写真のような棒状音聴器という器具の先を水道の蛇口や床板にあて、もう片方を耳にあてて水漏れによる振動音を聞き取り、だいたいの予想をして大まかな場所を特定していきます。

続いて水道配管の中の水を抜いて代わりにコンプレッサーで圧縮空気を送り残っている水の噴き出す音を今度は漏水探知機なるもので入念に調べていきます。

ヘッドフォンを付けコードにつながれた集音マイクで床のいたるところを調べて廻ります。

今回はおおよそ特定出来ましたが、床下の土の中かもしれないということで、次回、もう一度、今度は無害のヘリュームガスを注入してガス検知器で調査するそうです。

長いこと建築業界にいますが、まだまだいろんな業者さんがいるものです。

一つ、いえることは設備関係はメンテナンスを考えた施工と計画が大事だと改めて思いました・・・。

byトミマス