写真ワークショップ「カメラ・オブスキュラをつくろう」

今年の写真ワークショップはいつもと趣向を変えて、カメラの原点に帰ってみました。「カメラ・オブスキュラ」については前回のブログで紹介していますので、よろしければこちらをご覧ください。

講師はおなじみ写真家多田ユウコ(通称タダユウ)さん。建築写真カメラマンとして活動しながら、自らのライフワークとしての写真製作活動を続けている、ちょっと天然でおちゃめな女性です。一度彼女の撮影風景を覗かせてもらったのですが、ふだんのふわふわした雰囲気が一変、きりりと撮影する姿がとてもかっこよかったのを憶えています。

ワークショップ当日。レクチャーが終わって、さぁカメラ・オブスキュラを作りましょうとなったときハプニング発生!届いたレンズが予定より小さかったことが発覚しました。そこで急きょそのレンズに合うようパーツのサイズを調整し、無事に焦点を合わせることができました。さすがのタダユウさんも最初は焦っていましたが、手際よく作り直す姿がまたかっこよかったです。

この日は一日中いいお天気で、夕方からの撮影でも十分な光の量でした。

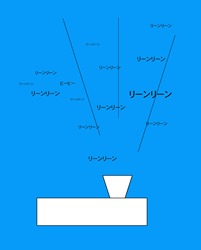

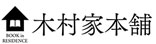

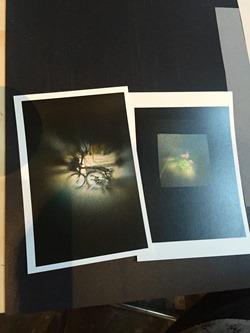

カメラ・オブスキュラで撮影するには、中に印画紙を貼って現像する方法もあるのですが、これには時間がかかりすぎてしまうため、映った画像をスマホやデジカメで撮影する方法で行いました。これをパソコンに取り込んでポストカードに印刷したのがこちらです。ふだん目にする何気ないものがこんな風に映るなんて不思議ですね。

最後にみんなで鑑賞&記念撮影会を。

実は今回、ワークショップ終了後に「まちのえんがわBAR」なるものをオープンし、タダユウさんに一日おかみとなってもらうスペシャル企画も用意させていただき、盛況に終えることができました。参加いただいたすべてのみなさま、ありがとうございました!そして、このたった一日のために一人でいろいろがんばってくれたタダユウさん、本当にどうもありがとうございました☆

【まちのえんがわBAR open!酒の肴について語り合いたい】presented by タダユウ酒の肴はすべてタダユウさんの手作り。レンジやオーブントースターでチンするだけの簡単レシピを披露しながら提供してくれました。持参のお酒(八海山、秋鹿、玉乃光)は一杯100円の出血大サービス!タダユウさんの粋な心遣いが心にしみました。

![12009602_906950996024659_5277018368896238480_n[1] 12009602_906950996024659_5277018368896238480_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/d8a484c4d97a_EE69/12009602_906950996024659_5277018368896238480_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![12019977_906951316024627_8182014386786695343_n[1] 12019977_906951316024627_8182014386786695343_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/d8a484c4d97a_EE69/12019977_906951316024627_8182014386786695343_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![12047180_906956166024142_7226023056436168202_n[1] 12047180_906956166024142_7226023056436168202_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/d8a484c4d97a_EE69/12047180_906956166024142_7226023056436168202_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![020camera20obscura20niemelc3a420-20valokuva[1] 020camera20obscura20niemelc3a420-20valokuva[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/3eabd2088b05_E947/020camera20obscura20niemelc3a420-20valokuva%5B1%5D_thumb.jpg)

![11909756_854017008009442_657056009_n[1] 11909756_854017008009442_657056009_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/3eabd2088b05_E947/11909756_854017008009442_657056009_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![11921964_854017011342775_1670361934_n[1] 11921964_854017011342775_1670361934_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/3eabd2088b05_E947/11921964_854017011342775_1670361934_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![11216726_860730967338046_9179335164342945243_n[1] 11216726_860730967338046_9179335164342945243_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/3eabd2088b05_E947/11216726_860730967338046_9179335164342945243_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![12003319_860730994004710_8668538414606149684_n[1] 12003319_860730994004710_8668538414606149684_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/3eabd2088b05_E947/12003319_860730994004710_8668538414606149684_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![11857742_922464657841944_2051226616_n[1] 11857742_922464657841944_2051226616_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/2015_98C9/11857742_922464657841944_2051226616_n%5B1%5D_thumb_1.jpg)

![11215740_861238290595930_3959007758608781959_n[1] 11215740_861238290595930_3959007758608781959_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/2015_9BED/11215740_861238290595930_3959007758608781959_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![10447663_857285217657904_2996414217108996175_n[1] 10447663_857285217657904_2996414217108996175_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/4e3ba9fa7c34_E2AC/10447663_857285217657904_2996414217108996175_n%5B1%5D_thumb.jpg)

![10003018_632871413516139_91986078_n[1] 10003018_632871413516139_91986078_n[1]](https://www.kimuko.net/engawa/Windows-Live-Writer/4e3ba9fa7c34_E2AC/10003018_632871413516139_91986078_n%5B1%5D_thumb.jpg)