「一丁目1番地」

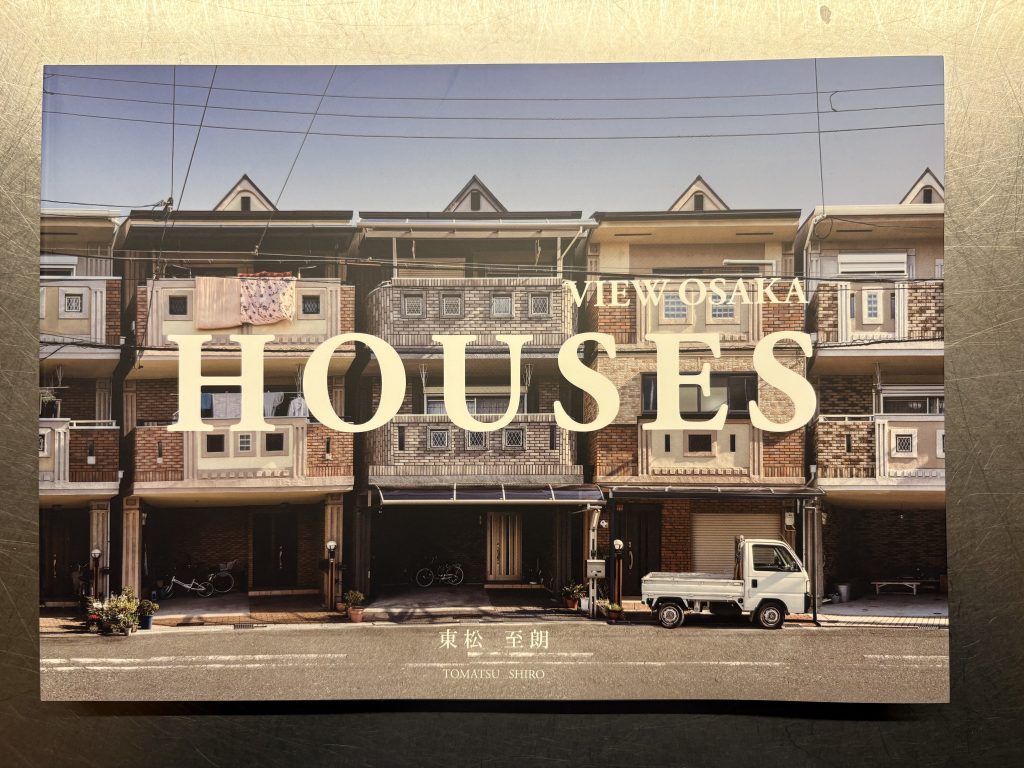

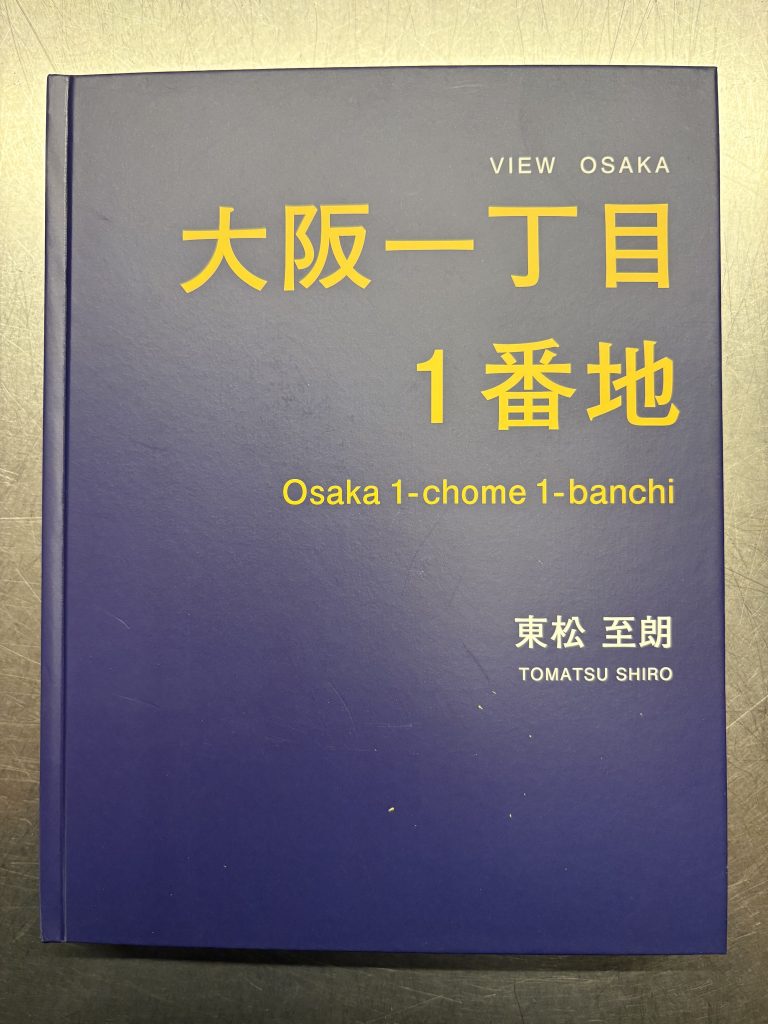

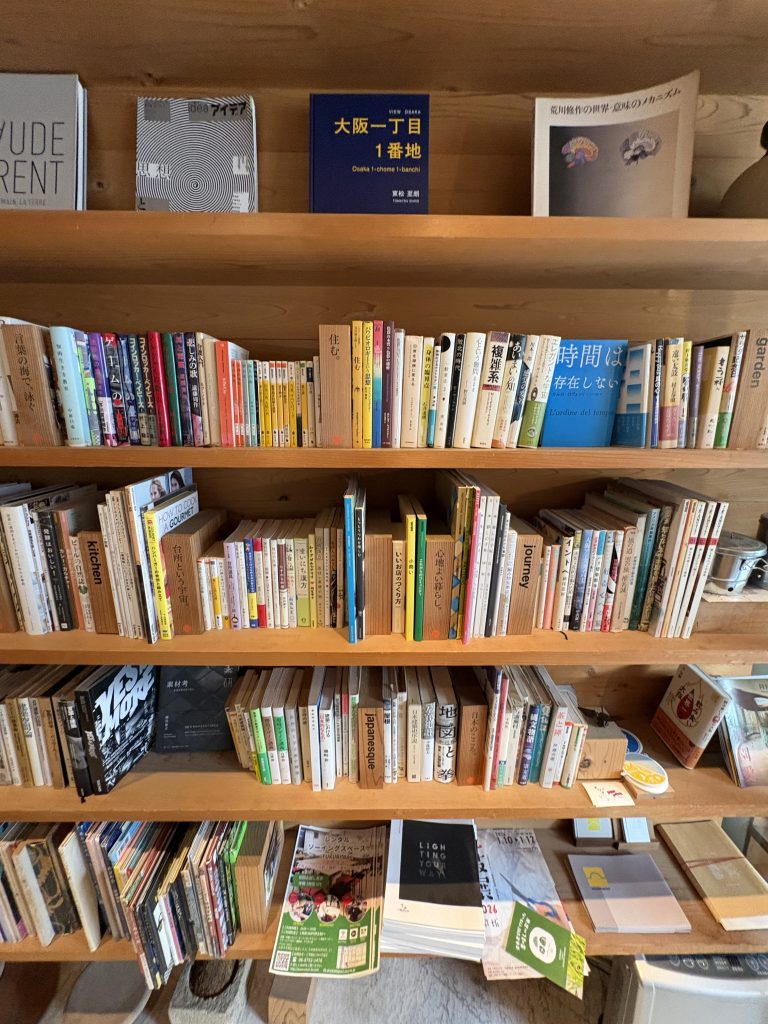

只今、工事中のお施主さんから「大阪一丁目1番地」という写真集を「まちのえんがわ」に寄贈して頂いた。

何気に「一丁目1番地」というコトバを使っているが、そういえば、いつから「一丁目1番地」が生まれたのか…..と、この本に、刺激を受けて、調べると、現在のような「〇丁目〇番」という住居表示は、1962年(昭和37年)に施行された住居表示に関する法律によって始まりました。 それ以前は「地番(土地の番号)」が住所として使われていましたが、都市化により住所が複雑になったため、街をわかりやすく整理する目的で「〇番〇号」という形式が全国に導入されました。このとき、多くの町で「一丁目1番」が誕生しました。 と書いてあった。

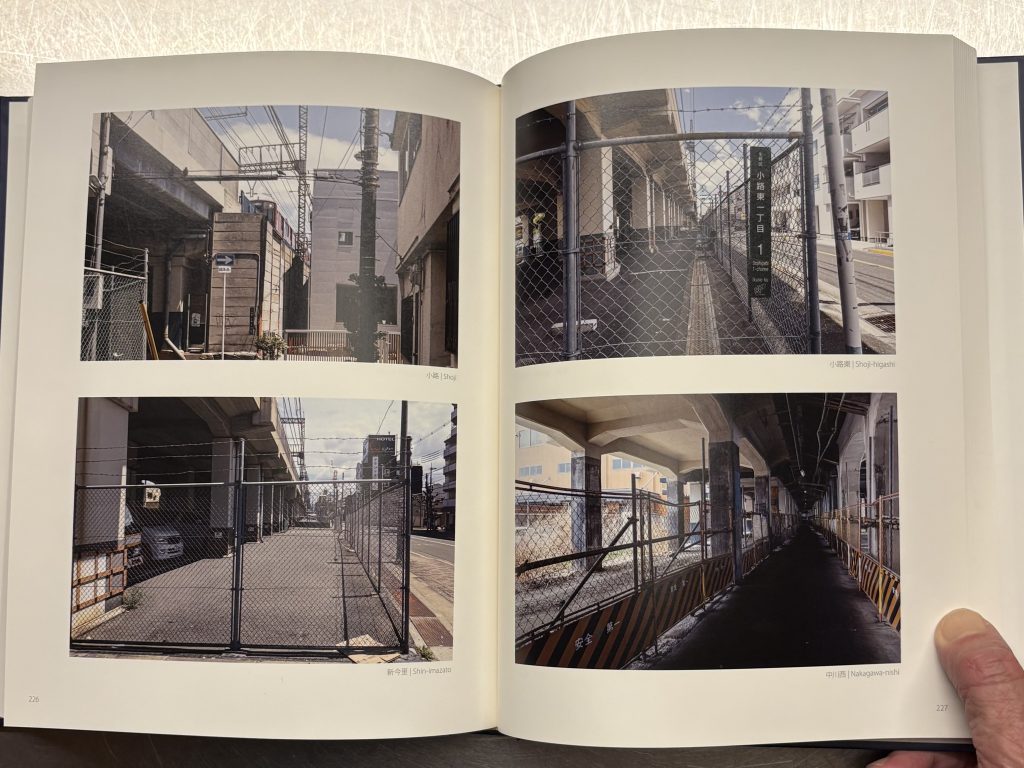

大阪市の様々な区の一丁目1番地の写真が撮影されてあって、うちの会社の住所は小路東2丁目20番25号なんだけど、その「小路東一丁目1番地」の写真が右上。殺風景な、あそこだなっ。とおもった。長屋の街並をガバッと潰して、内環状線の道路の一部が開通したのが1970年代。いつかのブログにその内環状線のコトを書いたが、その殺風景な一角が、小路東一丁目1番地になった。↓ いま、グーグルのストリートビューで見るとこんな感じ。

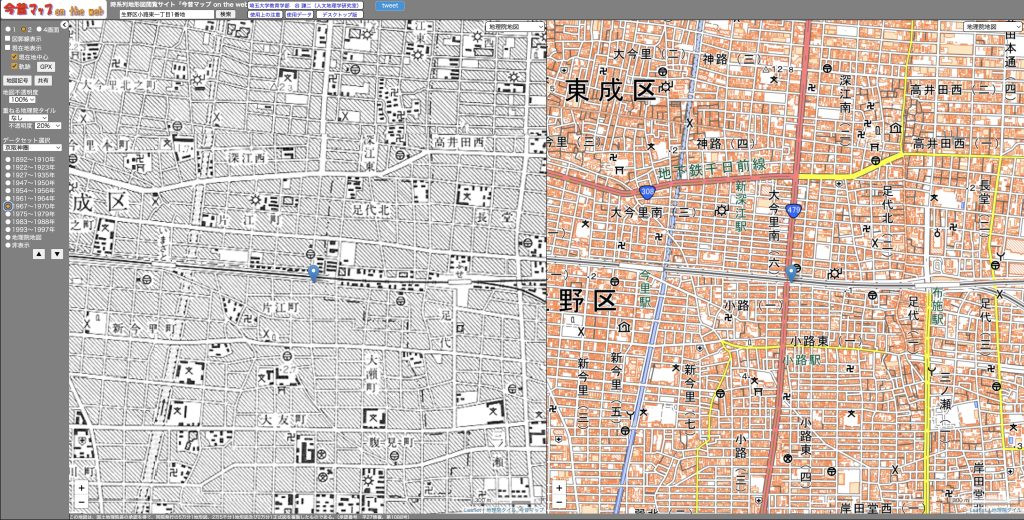

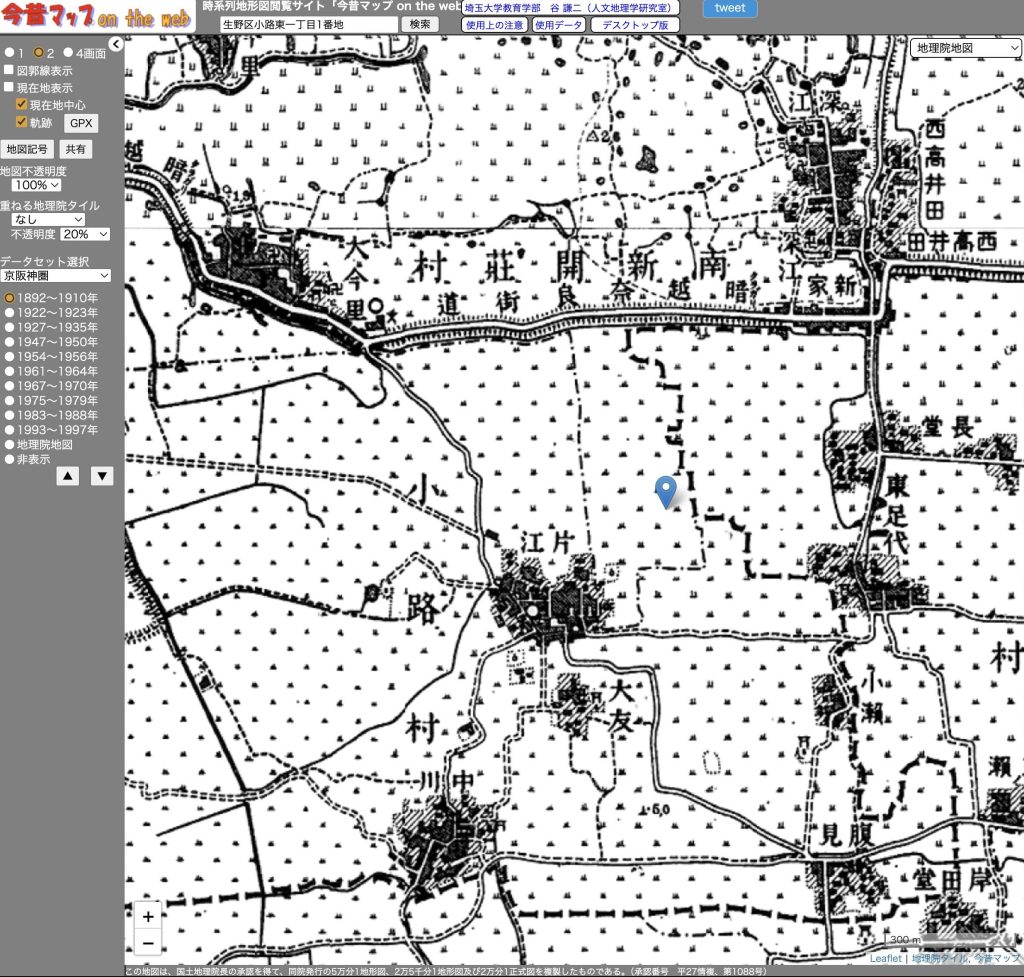

その誕生の背景は、1973年(昭和48年)に、この地域で行われた住居表示や町名整理(町界町名変更)に伴い、「小路東1〜6丁目」が新設されたそうだ。↓ 下の右の地図のマークの場所が現在の小路東一丁目1番地で、左の地図の1965年頃には内環状線が無く、長屋のど真ん中が一丁目1番地で、当時地名は、まだ、大友町とか片江町とか大瀬町だったようにおもう(不確か)。

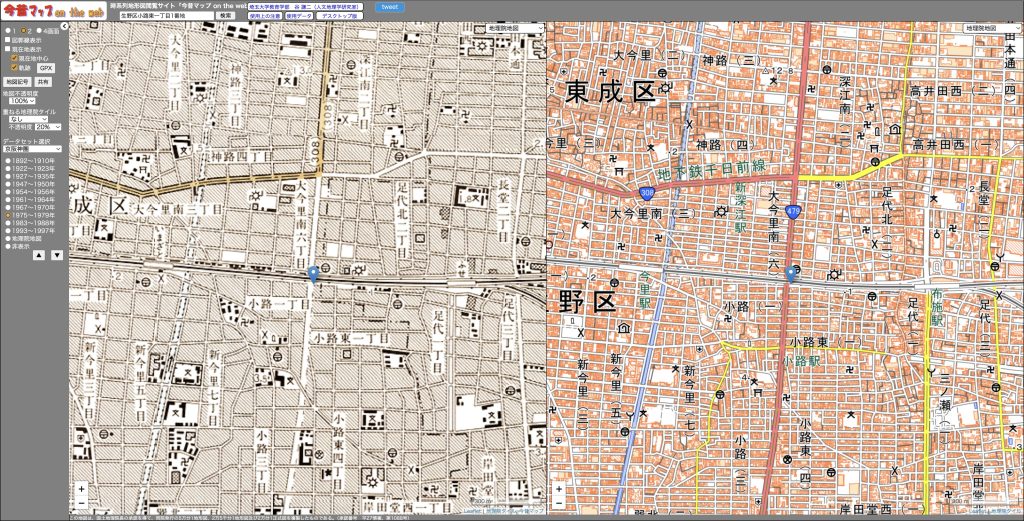

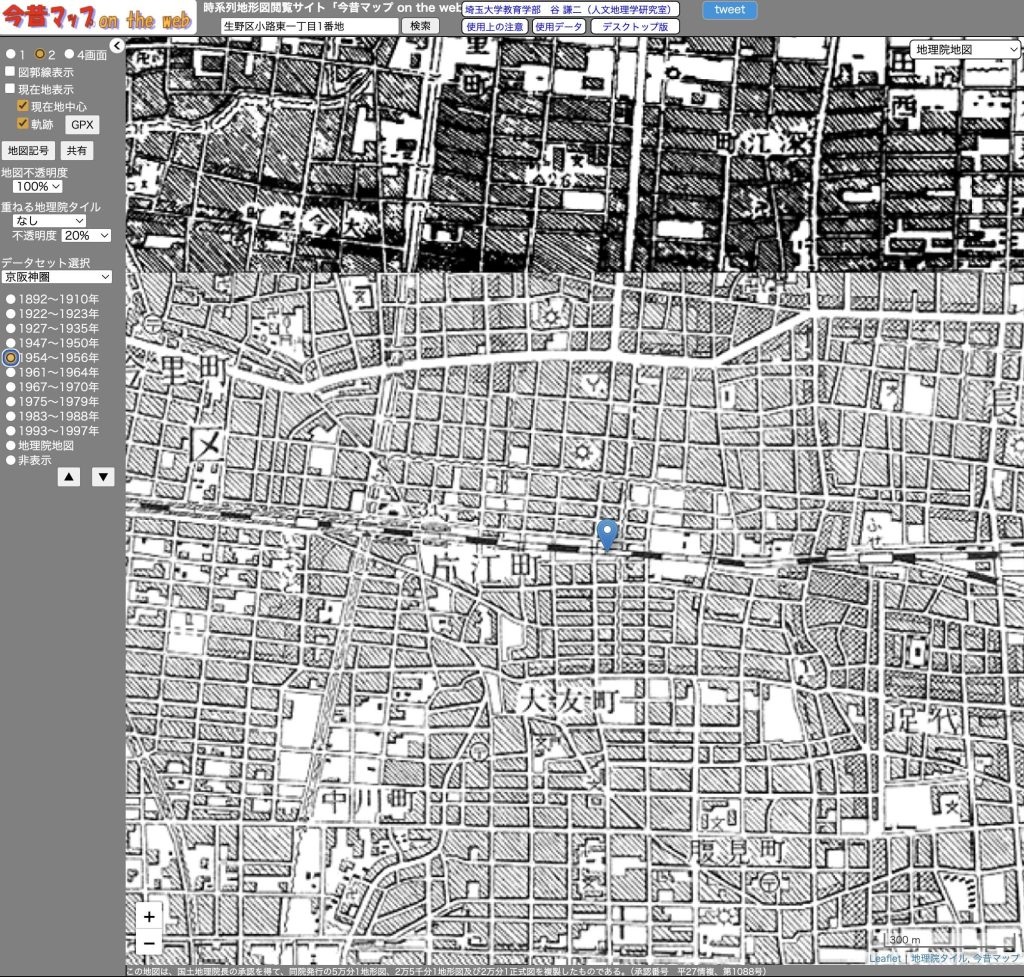

↓ 下の左側の1975年頃の地図をみると、内環状線の一部が開通し、小路東一丁目1番地が誕生した様子がよくわかる。現在とほとんどかわらない密集市街地になって、もう既にまちが飽和状態になっている様子もよくわかる

↓ 下の地図は、1955年頃の小路東一丁目1番地。もう既に密集市街地で、都市化が進み、まちを分かり易く整理するために番地が必要になってきた。というのをこの地図で想像してみた。

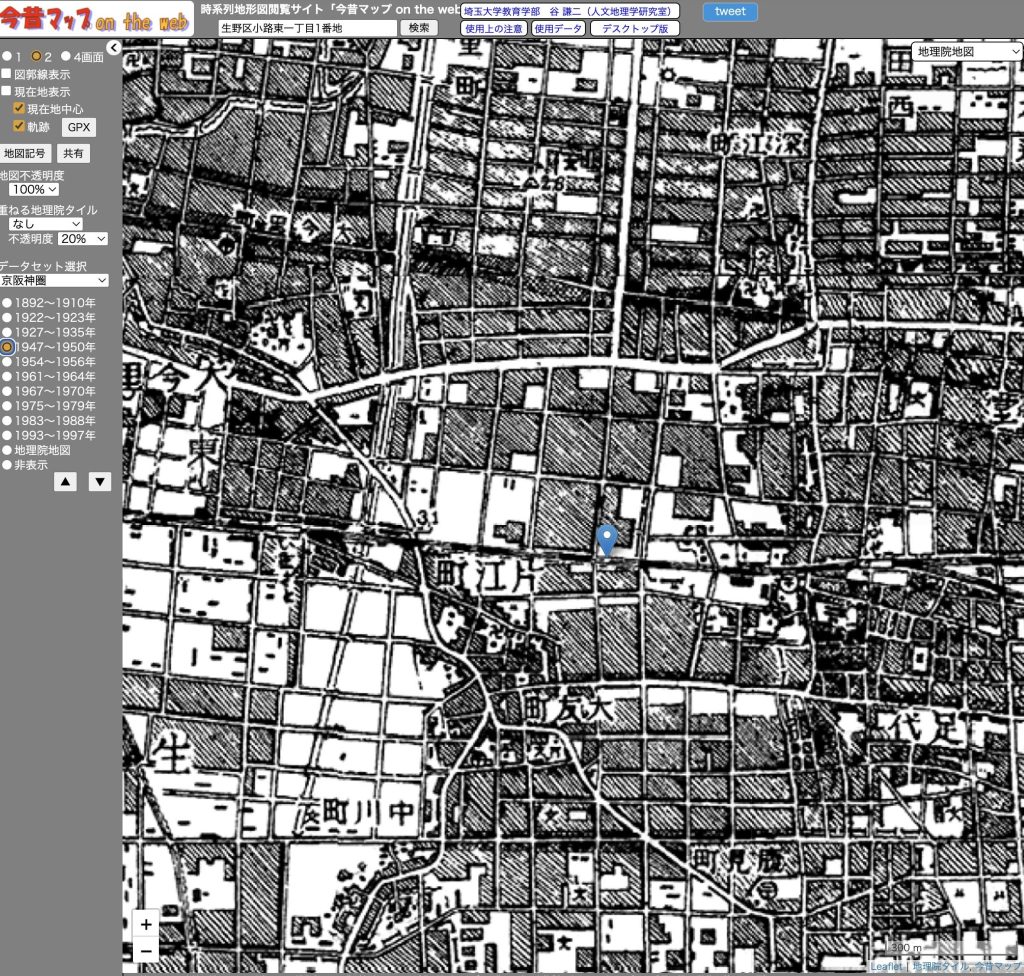

↓ 下の地図は、1947年頃、戦後すぐの、小路東一丁目1番地。戦後になって人口が増え長屋が増えていく様子が想像できる。

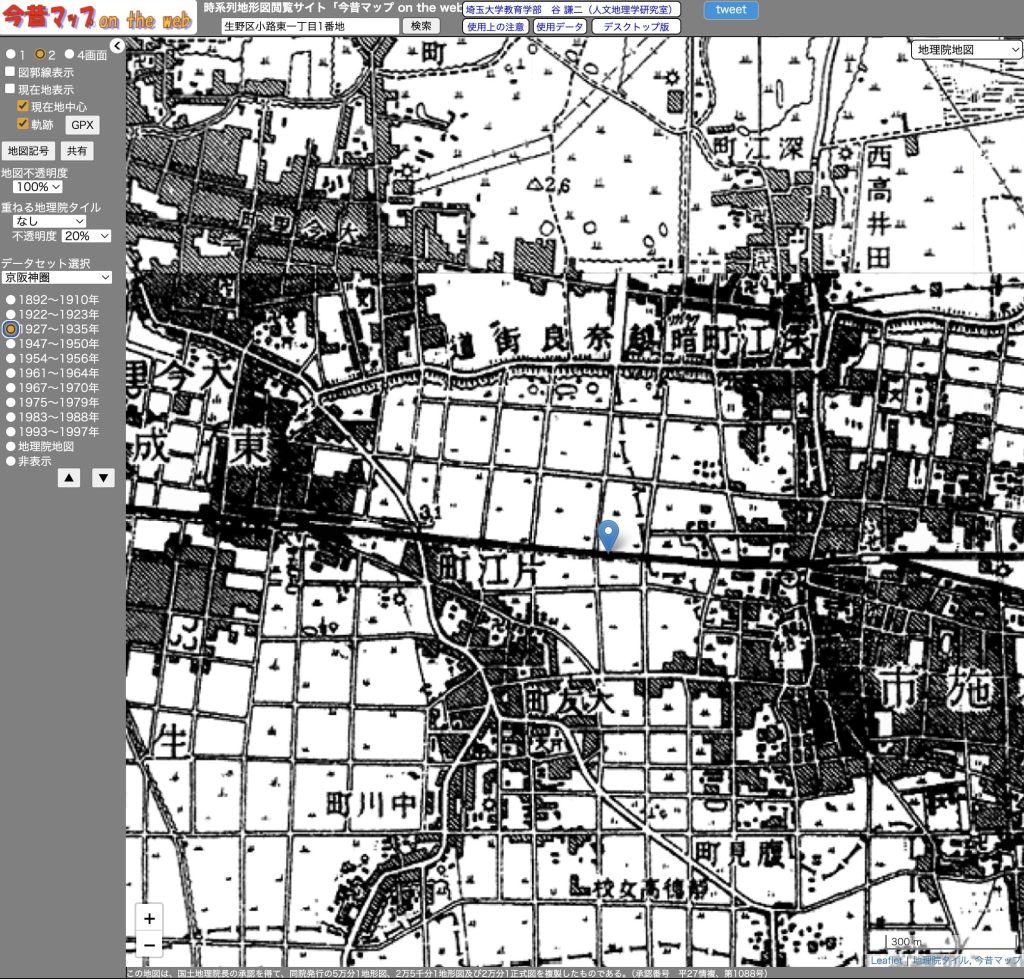

↓ 下の地図は、1927年頃、昭和2年頃の、小路東一丁目1番地。まだ田んぼだったのだなっ。まちが少しずつ増殖していく、兆しがうかがえるし、まちが、ひとつのアメーバーのような生き物のようにおもえてきた。

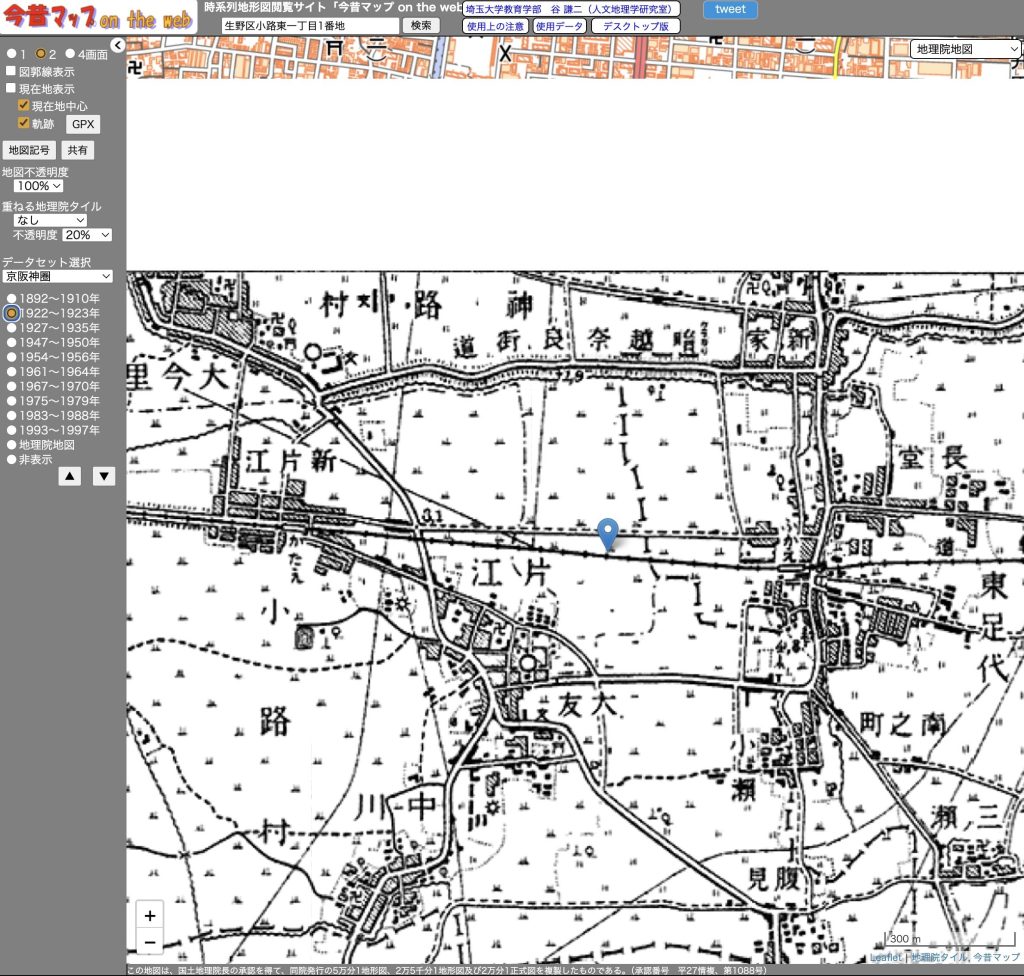

↓ 下の地図は、1922年頃、大正11年頃の、小路東一丁目1番地。 周辺は田んぼだし、集落って感じで、既に近鉄線が開通している。

↓ 下の地図は、1922年頃、明治25年頃の、小路東一丁目1番地。まだ近鉄線がなく、暗越奈良街道が主要な街道で、江戸もこんな状況だったのか…..。地方に現存する集落と田園の風景と同じだったのか…..。地図の右方向には、生駒山地の小高い山々の連なりが望め、地図の左方向には上町台地があって、そこに夕日が沈んでいったのか…..。なんて想像してみた。今もこの地図の集落のそれぞれに地車がある。

こういう今昔地図を眺めていると、建物そのものの時間軸だけではなく、場所と暮らしが歩んできた土地の時間軸のようなものを感じるし、建築という仕事を通じて、まちの時間軸を積み重ねていけたら…..なんて、おもえた。「大阪一丁目1番地」は「まちのえんがわ」に置いてありますので、よろしければ、「まちのえんがわ」に遊びにお越しください。

↓ 「VIEW OSAKA HOUSE]という素敵な写真集も寄贈頂きました。東松さん、ありがとうございます!