「風景の中の視覚的効果」

協力会社との「ものづくりのチーム」である精親会の、第103回ゴルフコンペがあった木曜日。年に2回しかゴルフをしないのを言い訳にするつもりもないが、散々たる成績で、なんか苦行のような感じだった。ま、それでも楽しくなかったのかぁっといわれれば、そんなことはなく、成績結果をあーだこーだと言い合いながらのコンペのあとの会食は和気藹々で楽しい。それより、朝一番のスタートで、こんな美しい風景をみると、どの場所に家を建てようか…..とか、どこでキャンプのテントを張ろうか…..とか、そんなふうに考えてしまう。芝生のなかに、旗一本が立っているだけでエエのかどうか。なんとなく建築物の「風景の中の視覚的効果」というのを意識しているのだなぁ…..と、そういうコトバを使って考えるきっかけが、今週の出来事。

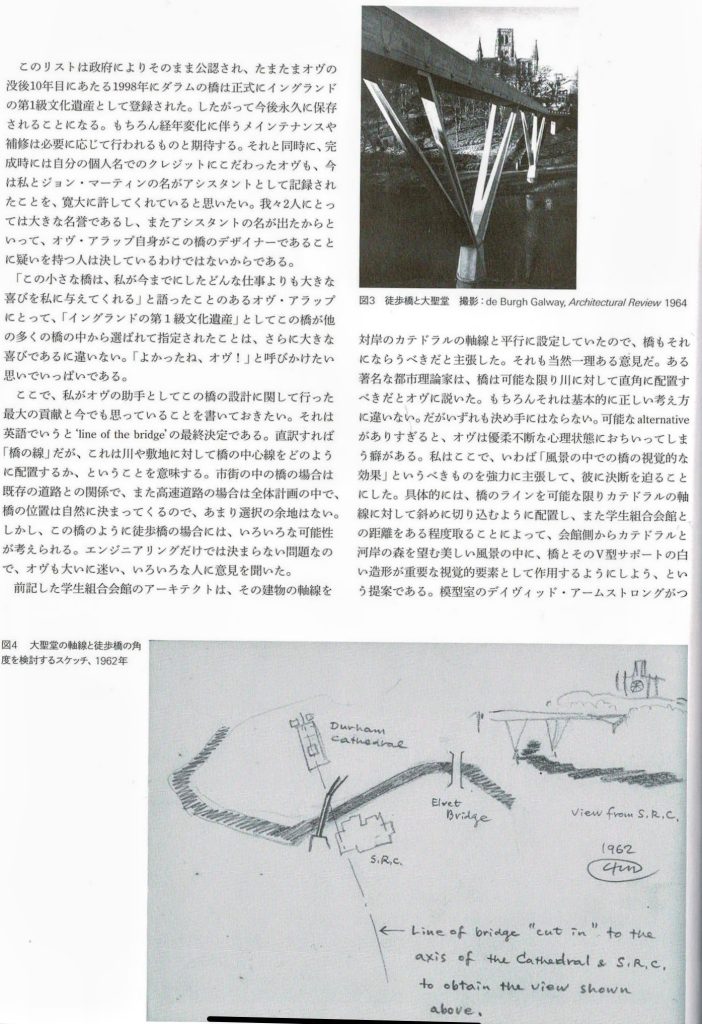

イギリスに「キングスゲートブリッジ」という橋があるらしい。で、それについての資料が、建築家の秋山東一さんからPDFで送られて来たのが、今週の出来事。イギリスのこの地に新しく歩道橋を設計するにあたり、その橋を川と大聖堂に対してどのような位置関係で設計したかの資料で、それを読む…..。

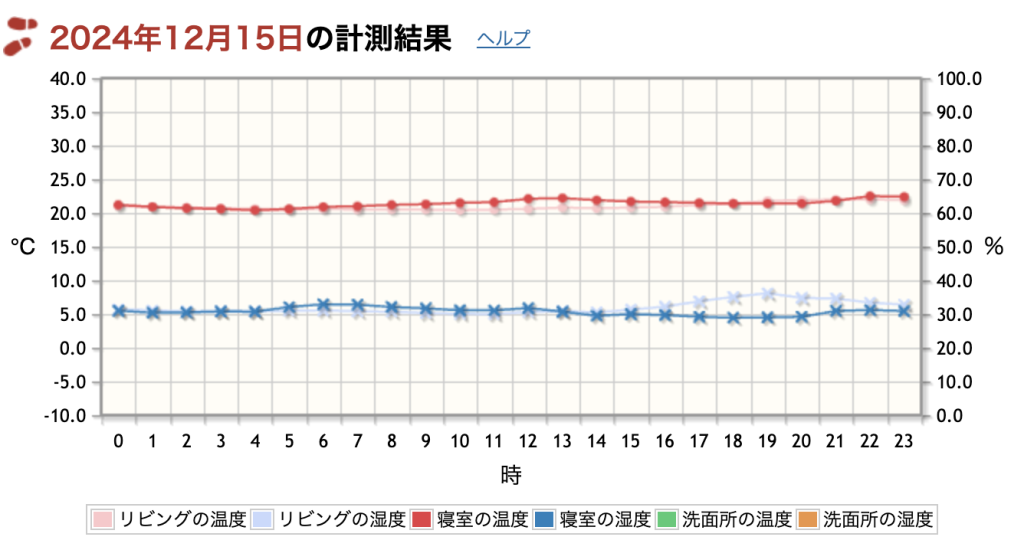

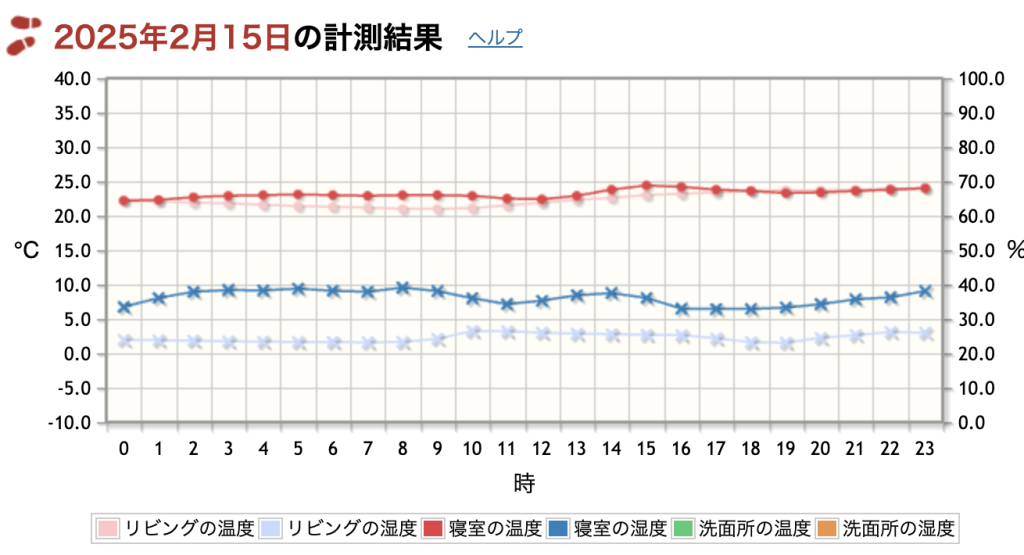

ある著名な都市理論家は、橋は川に対して直角に配置すべきだと主張していたらしい。それに対して、この橋の建築的立ち位置としての日本人設計担当者は、カテドラルから川に対して直角方向に軸線が伸びているラインがあるなかで『いわば「風景の中での橋の視覚的効果」というべきものを強力に主張して…..可能な限りカテドラルの軸線に対して斜めに切り込むように配置し、カテドラルと河岸の森を望む美しい風景の中に、橋とそのV型サポートの白い造形が重要な視覚的要素として作用しよう、という提案である』と書かれてあった。

また『この視覚的効果を重要視した提案は全く建築的なもので、つまりエンジニアリングとは別次元のことで、architecturel assistantとしての私が当然なすべきことであったと今でも想っている』とも書いてあった。「風景の中の視覚的効果」というものを考えるのが建築的なコトのひとつである…..なんていうのを、あらためて意識する機会になったし、そういえば、秋山東一さんが、プロデューサー的立ち位置であったようにおもう、鹿児島の工務店の「シンケン」さんの住宅は、道路に対して斜めに建てられていたのを想い出した。

そうそう、会社から歩いて10分ほどのところに、片江という場所があって、片江七福橋といって、川に対して斜めに渡る橋がある。昔からの街道で、写真の左斜め上方向の北西に向かうと暗峠街道になって難波の宮と大坂城に至るので、大坂城にふらっと自転車で遊びに行く時は、必ずこの橋を通過する。車でも抜け道としてよく通過している。この橋を渡る感覚がなんだかとっても好きで、また名称が「七福橋」なのもエエ感じ。

この写真をみて、前述のスケッチをみて、あらためておもうのは、この七福橋は意識的に斜めに造られたものではなく、この斜めに通過する街道が昔々からあって、そこに平野川分水路が、この南北方向で造られることになって、否応なく斜めに橋を架ける必要があったのだろう…..しらんけど。その分水路工事の前後に東西に通るシュッとした道路ができて、橋を直交方向にまたぐ橋が2本も架けられたようにおもう。いつも、ここにこれだけ橋が3本密集しているのが、不思議だった。

それで、この資料を読んでから、「風景の中の橋の視覚的効果」は「七福」を与えるのかも…..と考えることにしてみたし、「建築人」として「風景の中の建築物の視覚的効果」というのをあらためて意識して造りたいねっ。と考えるようになった、そんな今週の出来事だった。秋山東一さんThanks!です。