消費税減税とか。外国人移住者とか。

日帰りひとりスキーの祝日。

古いAtomicのスキー板なので、今年こそは買い換えてみようかとおもうものの、一年に5回も行けば多いほうで、それにスキー板も軽く10万円は超える時代になって…..。そうそう、自転車のウィリエールの営業マンのキタムラくんが、スキーから帰ってきた夜に、ふらっとやってきて、自転車のハイエンドの完成車が150万を軽く超え200万円の時代になって、流石に高すぎて、売れないですわっ。個人でもウィルエールの自転車を何台も所有しているけど、こんなに高くなったら、給料の何ヶ月分にもなって、無理ですわっ。て。食品だけでなく嗜好品も物価髙ですなっ。2年間の食品の消費税減税もエエですけど、消費税は今のままで、社会保険料見直して、2年間、全員に一律月3万円ずつ配ってみるとか…..やっぱりいろんな問題あってアカンかっ…..

午前中だけ滑れば、もう十二分の歳なので、ここ数年、スキー場のレストランで食べた事がない。ビールでも飲めたら行くけど、車の運転があるしダメなので。帰り道に美味しい蕎麦屋さんを見つけて、盛りそば大盛りが楽しみ。ま、それはそれとして、11月台湾一周で自転車に乗って、それ以降、まったく自転車に乗るチャンスがなく、やっぱりスポーツで体を動かさないと…..朝早く起きて、車運転し、朝一からスキーして、全く休憩なしに滑り続け、お昼で終え、蕎麦食べて、車運転し、午後3時過ぎには大阪に帰り着き、スーパー銭湯で体をケアして、夜に肉のタンパク源を摂取すると、体が喜んでいるようにおもえて…..健康維持に気遣う年頃。

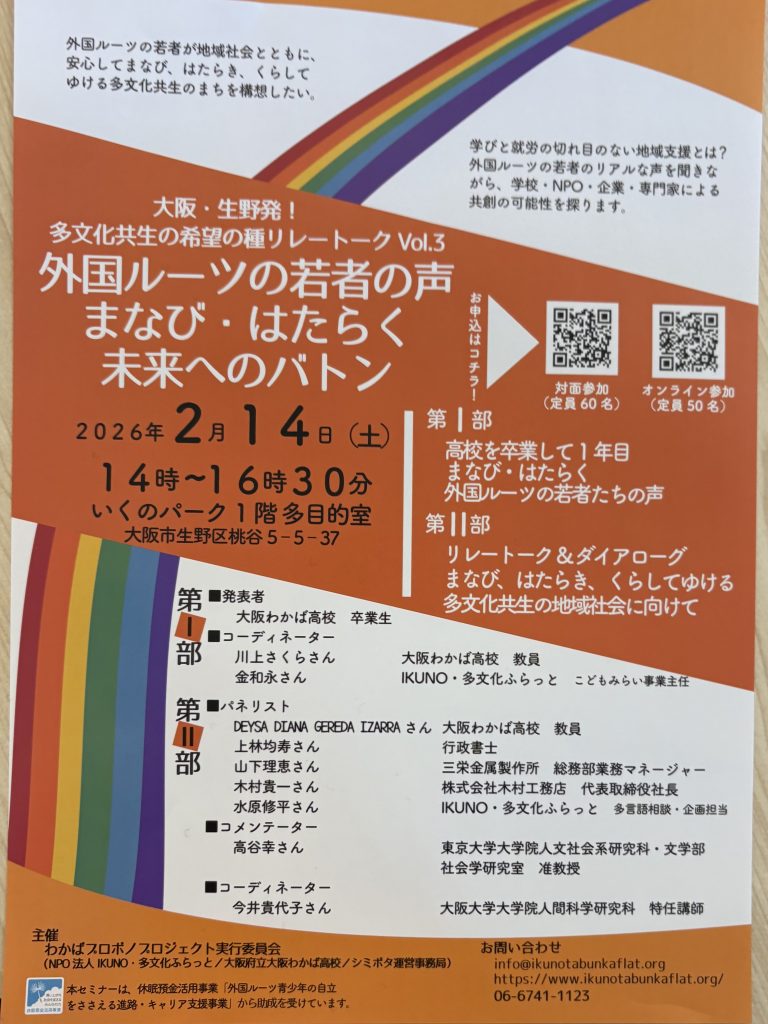

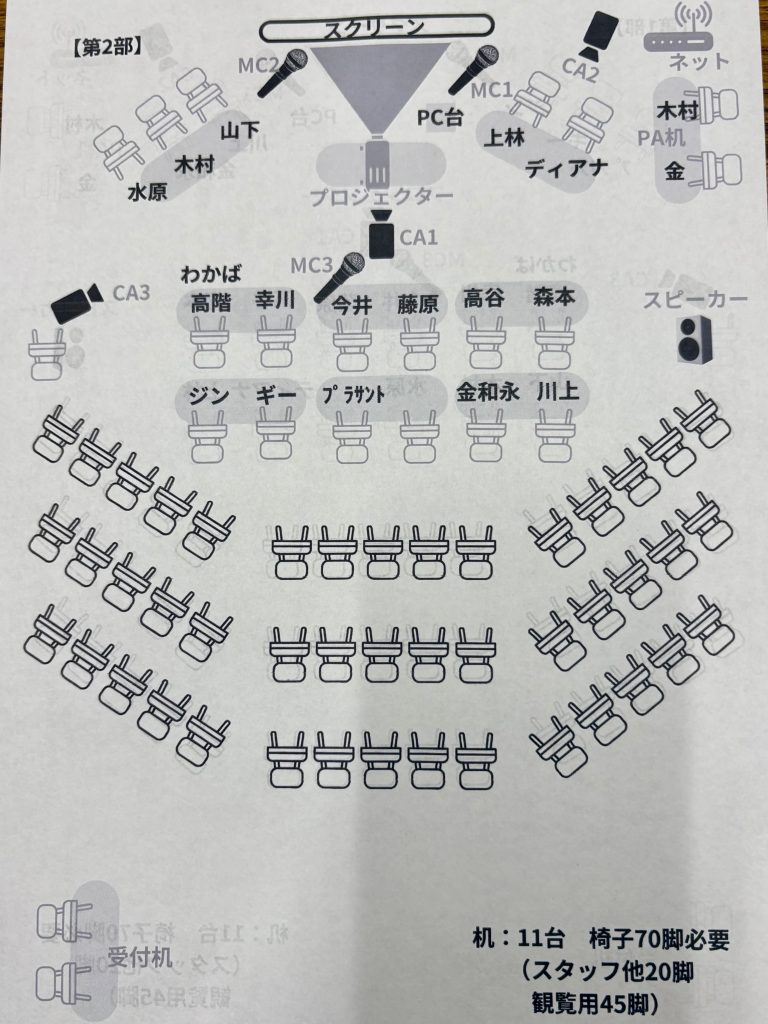

こんなイベントに、お声が掛かって、参加出演した土曜日。

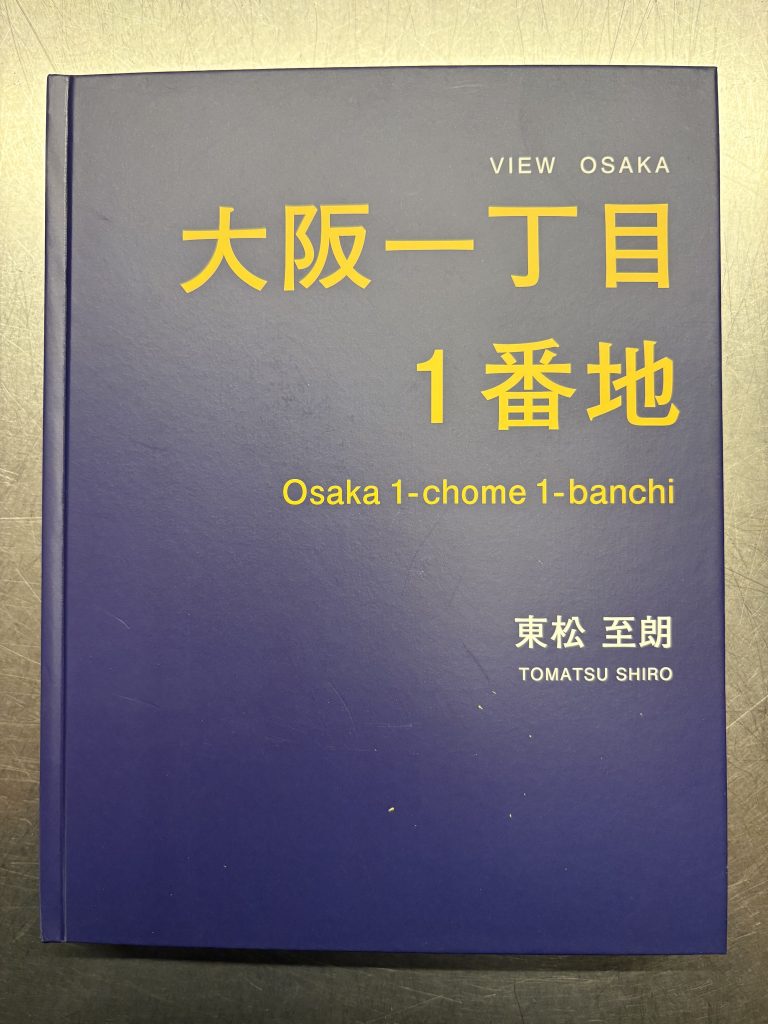

生野区の御幸森小学校が廃校になり「いくのパーク」とよばれる施設になって、その中に「多文化フラット」というNPO法人の事務所があって、そこの内装工事を施工した関係性があり、お声がけを頂いた。ちょっと場違いな立ち位置の、私と木村工務店なのですが、それでも生野区で木村工務店は90年間生息し、まちづくりというか、まちとの関係性を、工務店という立ち位置から、ものづくりの町として紐解き、トークを求められたようにおもう。生野区の人口減少にともなう学校の統廃合によって、大阪わかば高校という外国人移住者に日本語を教える学校があり、多文化フラットとの密接な関係性があって、こんなリレートークになっている。

生野区の舎利寺小学校が廃校になり、その自治会の人達から、なにか提案がないですか…..と意見を求められ「道の駅 舎利寺 IKUNO」というアイデアを提案した経緯がある。農地があって農業があり農産物。海があって漁業があり海産物。生野区には町工場があって、ものづくり企業による商品や製品がある。そんなのが置かれた道の駅で、生野区のものづくりがクローズアップされる場、なんだけど、「道」を「生きる道」として、生き方を模索する駅=居場所にすれば…..というアイデアでもあるので、就職活動が生まれる場でもある。それに自動車もエエけど、ママチャリに乗った子育て世代が、いっぱい集まる駅が都会的でエエし、スポーツのスクールや多種多様な「塾」が集まる場所で、多世代がそれぞれの「好きを発見」する場であれば、どうかなぁ….なんていう提案を元にして、プレゼンをした。

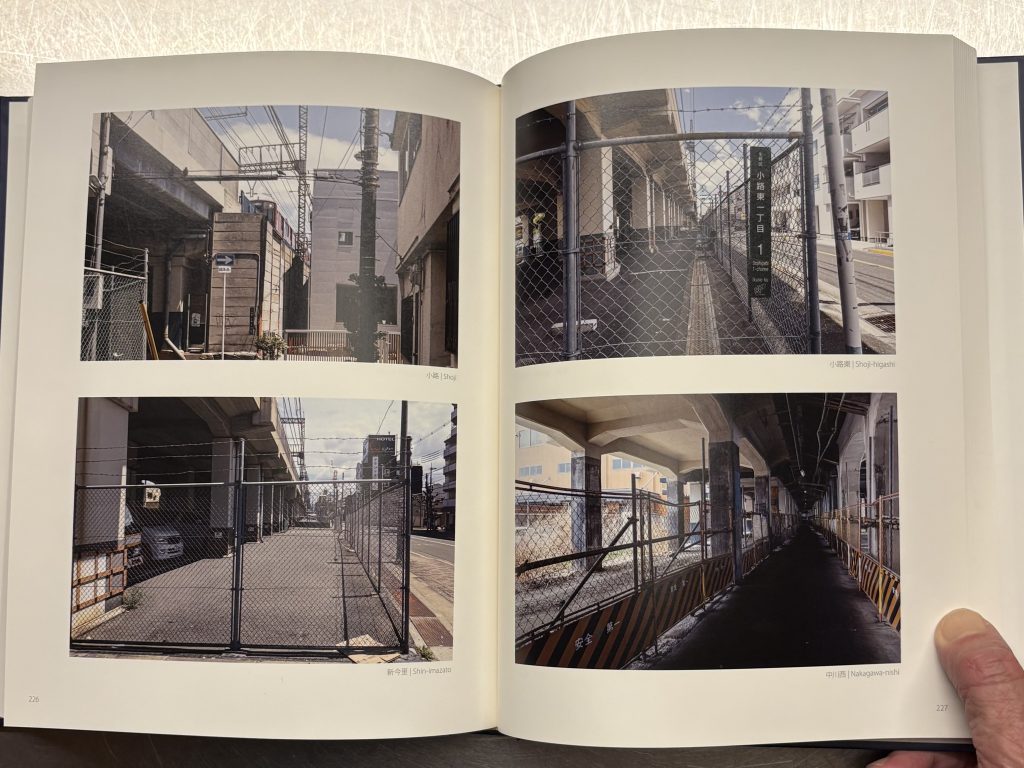

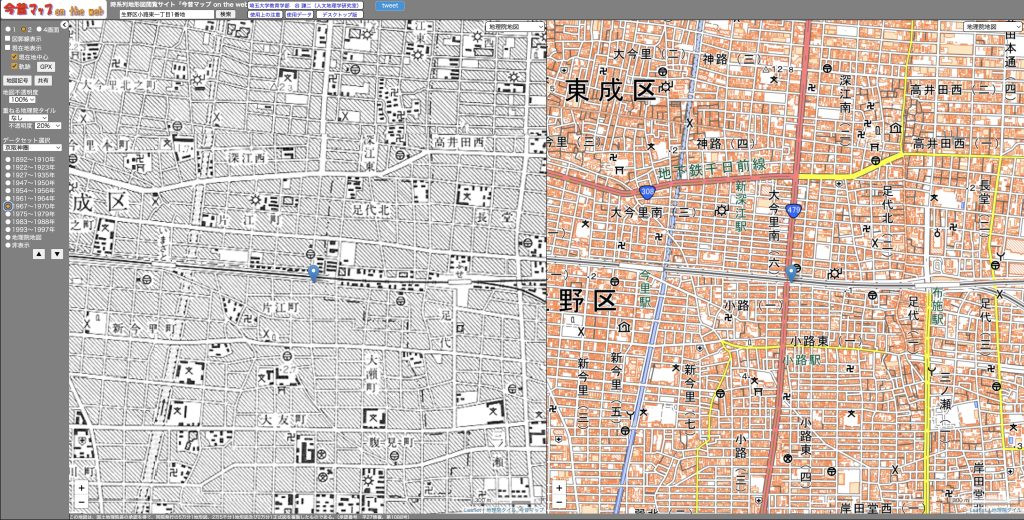

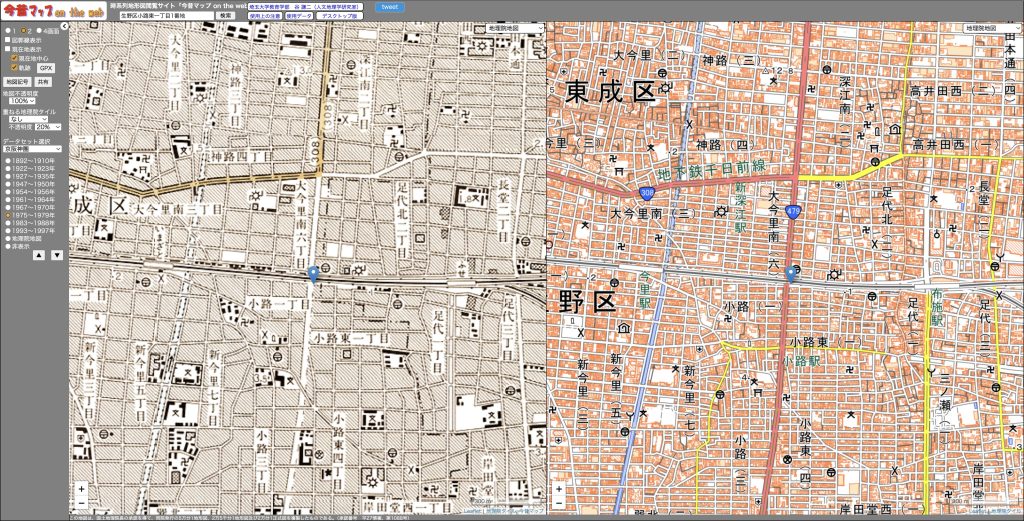

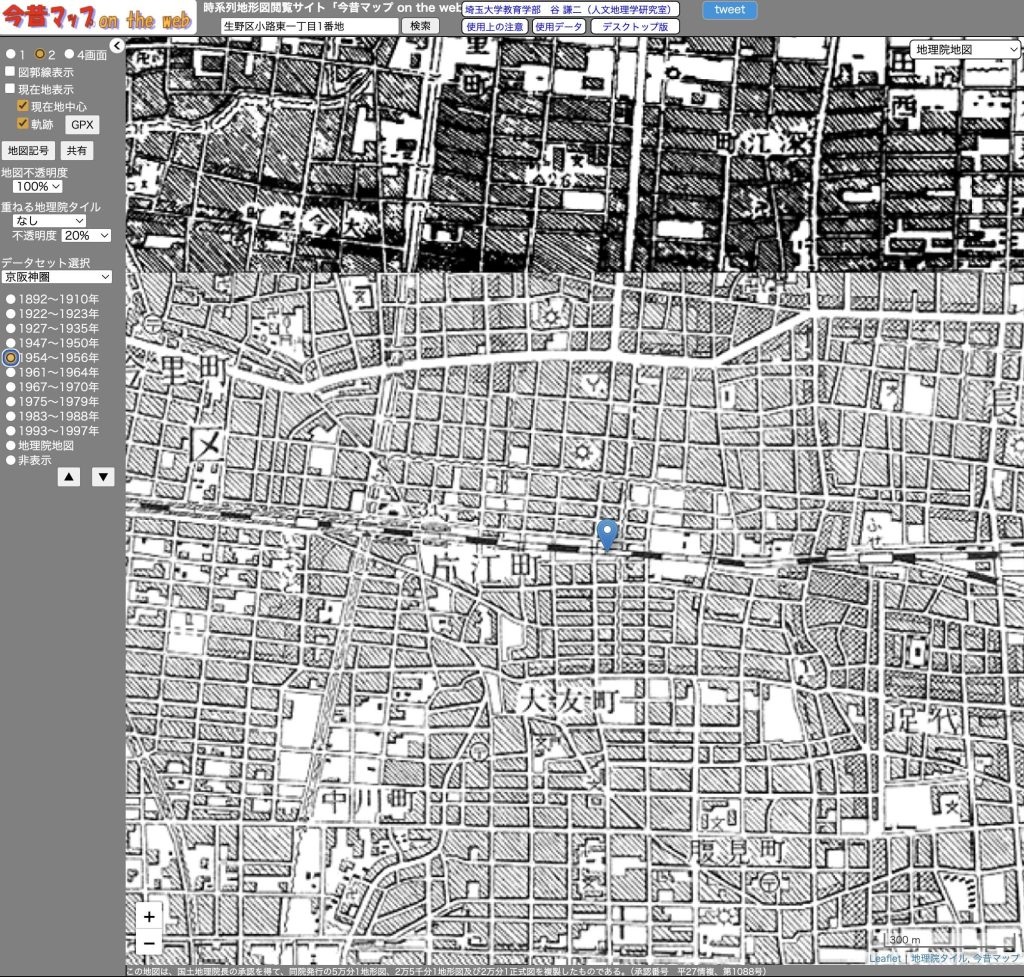

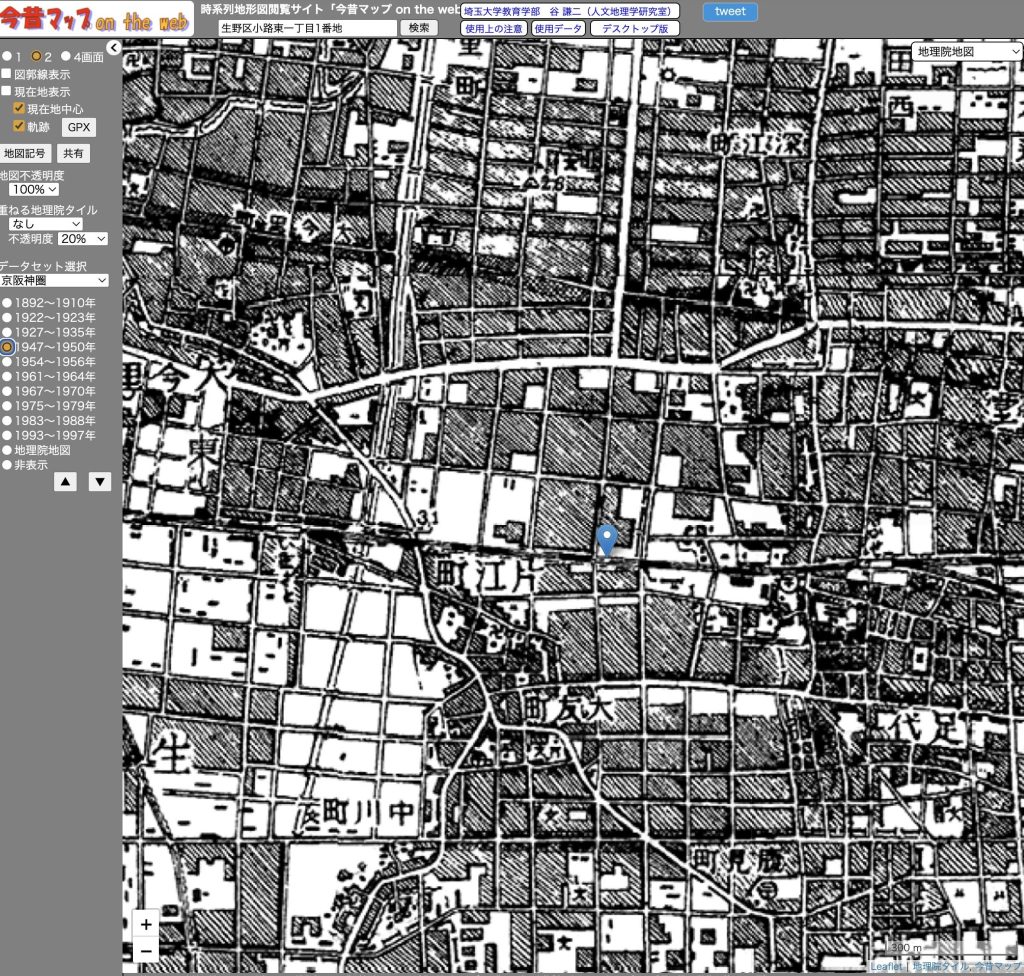

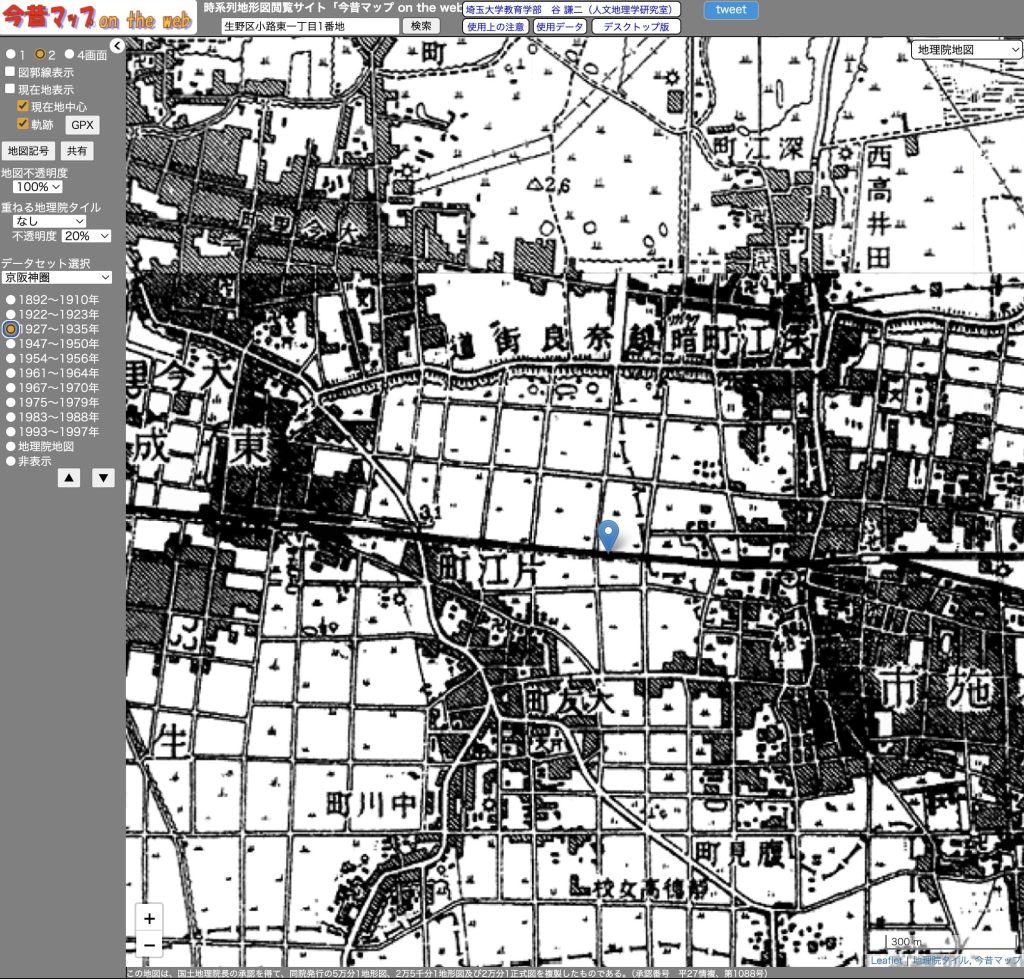

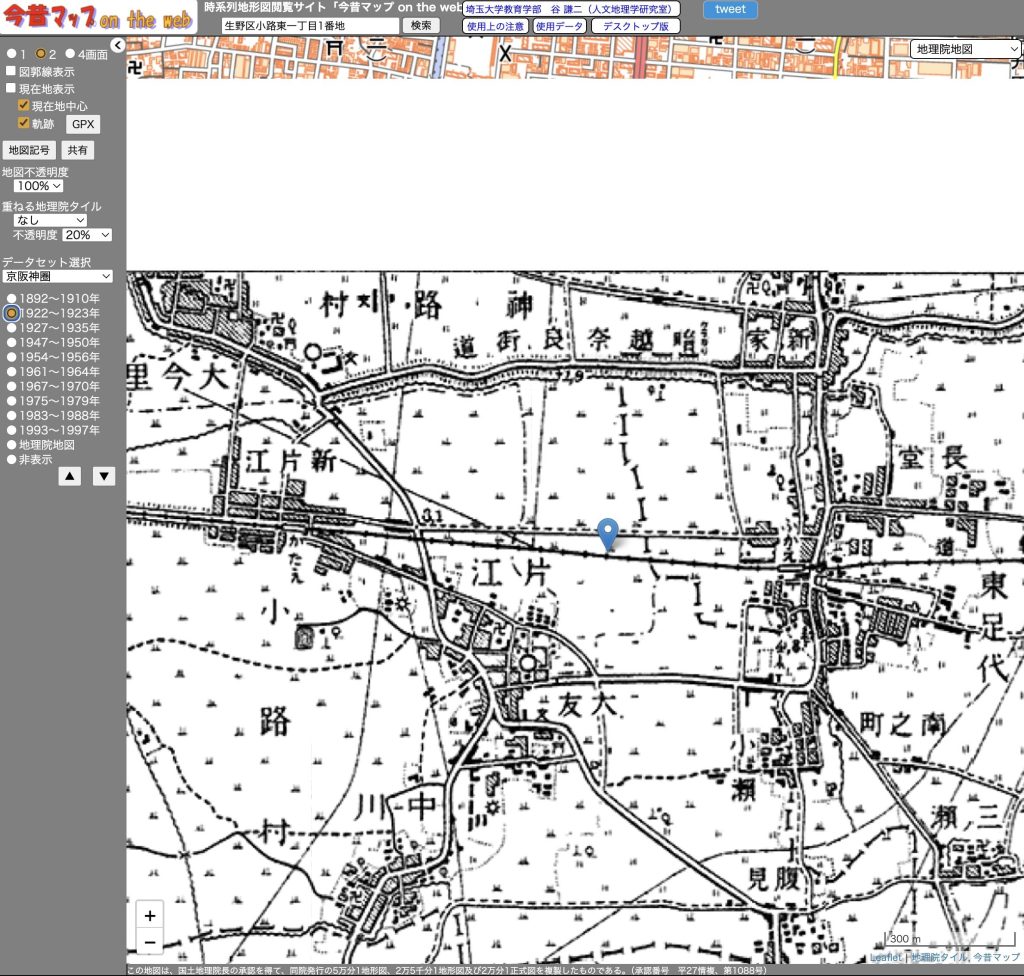

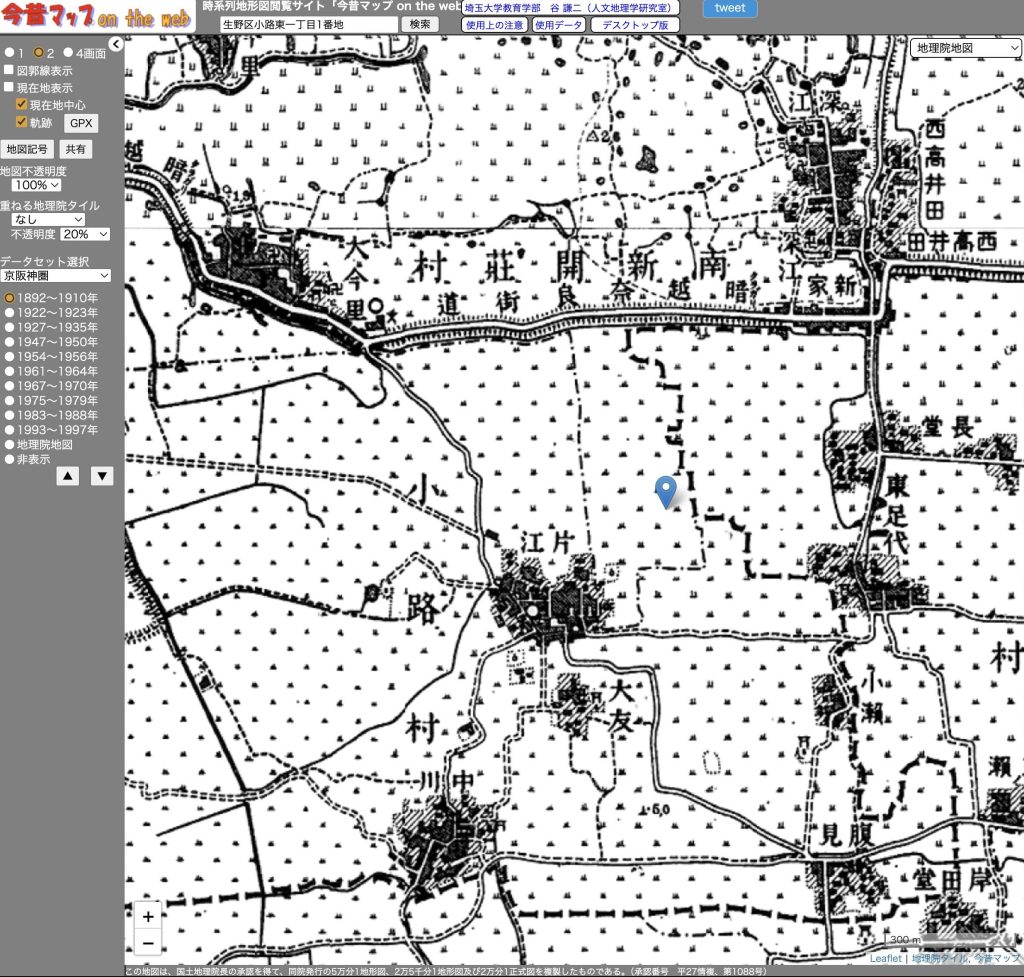

生野区には80カ国以上の国籍の人がいるらしく、その多世代のなかには、多文化のひとたちも含まれているのだけれど、それはそれとして、7分間のうちの残り1分間を使い、ちょっと時間をオーバーしながら、木村工務店の「社歴と地図」の一部をお話し、生野区のものづくり文化の歴史のようなものを伝えてみた。そうそう!工務店にとって、大工の減少は深刻な問題で、大阪わかば高校を卒業した、外国人ルーツの若者の中から、日本の伝統的な大工さんを目指す人が、誕生する時代がやってくるのかもしれない…..。